जब द्रौपदी मुर्मु, राष्ट्रपति ने 5 अक्टूबर 2025 की रात को हुए विनाशकारी लैंडस्लाइड‑बारिश के बाद गहरी शोक व्यक्त किया, तो भारत पूरी तरह से इस आपदा की गंभीरता को समझ रहा था। उसी दिन, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया पर संवेदना प्रकट की और राहत‑सहायता के लिए फौजियों को तैनात करने का आश्वासन दिया।

यह आपदा दरजिलिंग में भारी बारिश व लैंडस्लाइडदरजिलिंग जिला, पश्चिम बंगाल के हिस्से में 5‑6 अक्टूबर को हुई, जिसमें आधी रात की अनपेक्षित तेज़ बारिश ने पहाड़ी भूभाग को बिगाड़ दिया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मृतकों की संख्या 13 से 23 तक अलग‑अलग रिपोर्टों में दी गई, जिसमें सात नन्हे बच्चे भी शामिल हैं।

पृष्ठभूमि और मौसम विज्ञान की चूक

कोलकाता के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (RMC) ने पहले ही उत्तर बंगाल में बहुत तेज़ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था, लेकिन चेतावनी का असर जमीन पर उतना नहीं दिखा जितना होना चाहिए था। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 6 अक्टूबर तक "लाल चेतावनी" जारी रखी, जिसमें सूखा‑भूरे मिट्टी में आगे के लैंडस्लाइड का जोखिम बताया गया।

यह क्षेत्र पहले भी 2018 में भू-स्खलन से पीड़ित रहा था, लेकिन उस समय की तुलना में इस बार बुनियादी ढाँचे की तैयारी काफी कम थी।

घटनाक्रम: कब, कहाँ, क्या हुआ?

रात 5 अक्टूबर को, देर रात से शुरू हुई लगातार बारिश ने पहाड़ी नदियों को उफान पर ले आया। सबसे बड़ा हादसा मिरिक गांव में हुआ, जहाँ आयरन ब्रिज का ध्वस्त होना न छुपा, नौ लोगों की जान ले गया। उसी समय, सूखिया और जासबीर गांव में अलग‑अलग लैंडस्लाइड ने चार अधिक लोगों को मार दिया। कई घर और चाय बागान मिट्टी में डूब गए, कुछ हिस्सों में तहरीर के लिये रास्ता ही नहीं बचा।

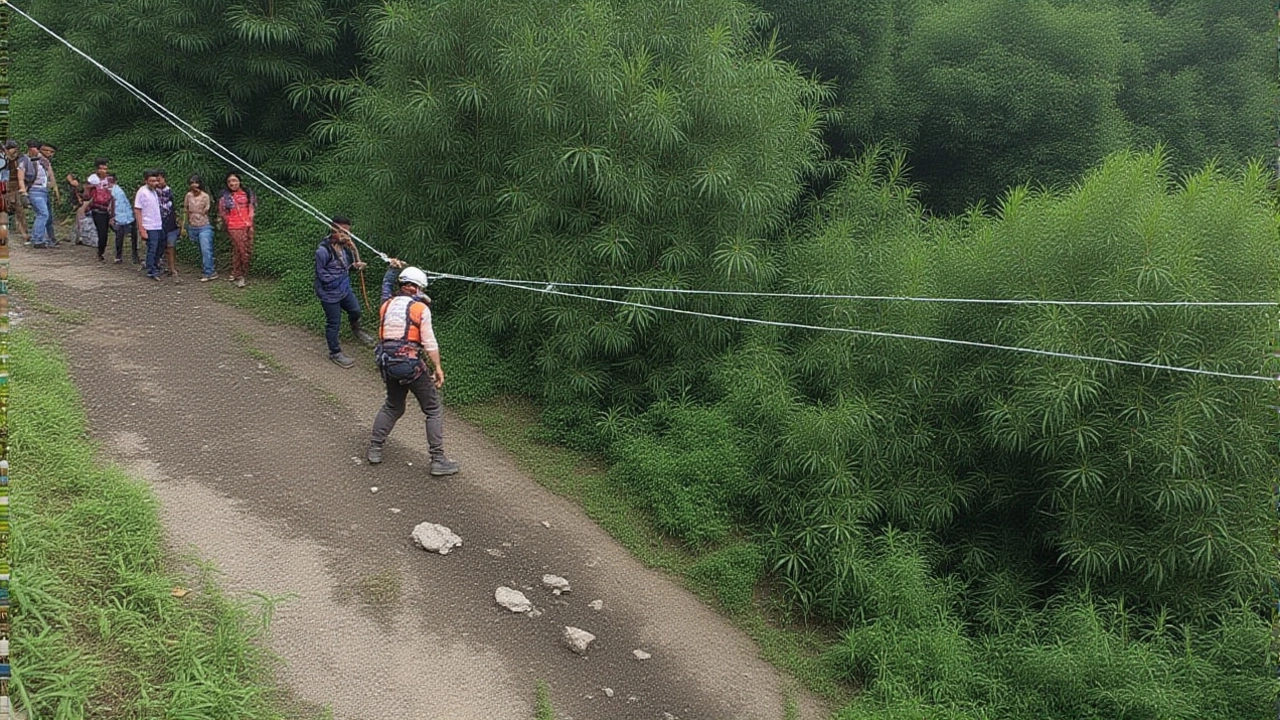

रात के बाद, सुबह‑सुबह बचाव दलों ने ध्वस्त पुल के नीचे खडे़कुड़ा पानी निकाला, परन्तु तेज़ धारा और बूँदाबाँदी वाले क्षेत्रों में काम करना मुश्किल रहा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के अनुसार, 12 घंटे में 350 टन मलबा हटाया गया, पर अभी भी कई जगहें अभूतपूर्व धँसे हुए हैं।

सरकारी प्रतिक्रिया और राहत कार्य

मुख्यालय से तत्काल सहायता की घोषणा के साथ, ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ने 6 अक्टूबर को उत्तर बंगाल का दौरा करने का फैसला किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद के लिए योजना तैयार की, हालांकि अभी तक राशि प्रकाशित नहीं हुई।

राहत के लिए 24×7 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए, जिससे लोग +91 33 2214 3526, +91 33 2253 5185 या टोल‑फ़्री +91 86979 81070 और 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। स्थानीय NGOs और स्वेच्छा सेनाओं ने भोजन, कपड़े और तुंरत चिकित्सा सहायता प्रदान की।

त्रinamool कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी के उच्चस्तरीय कार्यकर्ताओं को कह दिया कि वे जमीन पर रहें और जरूरतमंदों की मदद में लगे रहें।

प्रभावित वार्ड और स्थानीय नुकसान

बिशनूलाल गाँव, वार्ड 3 लेक साइड और जासबीर गाँव में कुल मिलाकर 15 मौतें दर्ज हुईं। मिरिक बस्ती, धार गाँव और आसपास के चाय बागानों में कई घर टूट कर बिखर गए। स्थानीय प्रशासन ने 1,200 से अधिक लोगों को अस्थायी शरणार्थी शिविरों में जगह दी है।

बुनियादी ढाँचा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है: दार्जिलिंग‑सिलिगुड़ी प्रमुख मार्ग डिलाराम और व्हिस्टल खोला पर बंद हो गया, जबकि रोहिनी रोड को भारी नुकसान हुआ। इस कारण कई गांव पूरी तरह से कट गए, और सिखिम से बंगाल तक का प्रमुख संपरक भी बाधित रहा।

विशेषज्ञों की राय और आगे की चेतावनी

हिमालयी भू‑विज्ञान विशेषज्ञ प्रो. रविंद्र कश्यप ने कहा, "बारिश की तीव्रता, जंगल की कटाई और असमान जल निकासी प्रणाली ने इस क्षेत्र को लैंडस्लाइड के लिए तैयार कर दिया था।" उन्होंने स्थानीय प्रशासन को सुझाव दिया कि भूस्खलन‑प्रवण क्षेत्रों में बारी‑बारी से रियल‑टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाए।

अधिकांश विशेषज्ञों की आम राय यह है कि इस तरह की आपदाओं के बाद पुनः निर्माण में पर्यावरणीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, नहीं तो भविष्य में समान या अधिक विनाशकारी घटनाएँ दोहराई जा सकती हैं।

भविष्य की दिशा और नियोजन

सरकार ने कहा कि मौसमी रुझान के साथ मिलकर लंबी अवधि की जल‑संरक्षण नीति तैयार की जाएगी। साथ ही, असुरक्षित द्वारों को सुदूर ग्रामीण इलाकों में मोबाइल रिस्क‑अलर्ट सिस्टम से सुसज्जित किया जाएगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने भी कहा कि इस घटना को एक केस स्टडी के रूप में लेकर, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में हर साल दो बार जल‑सुरक्षा वर्कशॉप आयोजित की जाएगी।

क्षेत्रीय प्रभाव और अंतर‑राष्ट्रीय सहयता

हिमालयी क्षेत्र में ये आपदाएँ अकेले भारत तक सीमित नहीं हैं। नेपाल में इसी समय भारी बाढ़ से 52 लोगों की मौत हो गई, जबकि भूटान में अमेंचू नदी के किनारे अचानक जल स्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ से पानी में डूबे। भारत ने दोनों देशों को मानवतावादी सहायता भेजी है और सीमा पार बचाव दलों को तैनात करने का वादा किया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कितनी जानें इस बरसात‑लैंडस्लाइड में गईं?

आधिकारिक तौर पर 13 से 23 मौतों के बीच रिपोर्टें मिल रही हैं। मृतकों में सात बच्चे भी शामिल हैं, और कई लोगों को अभी भी बचाव दलों द्वारा खोजा जा रहा है।

सरकार ने किन-किन राहत उपायों की घोषणा की?

मुख्यमंत्री ने 24 घंटे कंट्रोल रूम स्थापित किए, टोल‑फ़्री हेल्पलाइन जारी की और प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता के साथ अस्थायी शरणस्थलों में रहने की व्यवस्था की है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) भी क्षेत्र में तैनात है।

क्या भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचने का कोई उपाय है?

विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि जल‑निकासी प्रणाली को मजबूत करना, पहाड़ी क्षेत्रों में अनियंत्रित कटाई रोकना और रियल‑टाइम लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग स्थापित करना चाहिए। साथ ही, आपातकालीन चेतावनी सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत है।

इस आपदा का पड़ोसियों के देशों पर क्या असर पड़ा?

नेपाल में 52 मौतें दर्ज हुईं और भूटान में एमेंचु नदी के किनारे बाढ़ आई। भारत ने दोनों देशों को मानवीय सहायता और बचाव टीमें भेजी हैं, जिससे क्षेत्रीय सहयोग का नया अध्याय प्रारम्भ हुआ।

बारिश के बाद प्रभावित राजमार्गों की स्थिति क्या है?

मुख्य दार्जिलिंग‑सिलिगुड़ी मार्ग डिलाराम व व्हिस्टल खोला पर ब्लॉक है, रोहिनी रोड को भी गंभीर नुकसान हुआ है। सफाई और पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने विशेष टीमें गठित की हैं।

भाईयों, ऐसी लैंडस्लाइड में हाइड्रोमैटिक मॉडेलिंग और हाई‑रिज़ॉल्यूशन टॉपोग्राफी डेटा का उपयोग करके शुरुआती चेतावनी देना चाहिए था।

IMD ने लाल चेतावनी जारी की, पर फील्ड में मॉनिटरिंग नेटवर्क की कमी ने संभावित खतरे को घटाए रख दिया।

अगर रीयल‑टाइम सिस्मिक सेंसर और ड्रेनज बेस्ट प्रैक्टिस लागू होते, तो शायद कई जानें बचती।

सहर के लोग अक्सर कहते हैं, “पहाड़ों की स्याही में हमें सिर्फ़ गंदा पानी ही दिखता है”, लेकिन विज्ञान यहाँ मदद कर सकता है।

सरकार को चाहिए कि इन टेक्निकल टूल्स को ग्रामीण स्तर पर भी पहुंचाए, नहीं तो “हमें नहीं पता था” वाली कहानी हमेशा चलती रहेगी।

विचारों की गहराई में उतरते हुए देखा जाये तो प्रकृति का अधिकार अनिवार्य है, इंसानों की सीमाएँ उसी के हिसाब से तय होनी चाहिए।

आपदा के बाद दया और जिम्मेदारी के बीच का अंतर हमें अपने काम में दिखना चाहिए।

जिन्हें चेतावनियों को नजरअंदाज करने की आदत है, उन्हें अब अपने आचरण पर पुनर्विचार करना ही पड़ेगा।

समस्या का समाधान केवल सरकारी नीतियों में नहीं, बल्कि सामुदायिक जागरूकता में निहित है।

सभी स्वयंसेवकों को मेरा सलाम, आपका हौसला ही इस कठिन घड़ी में रोशनी बनता है।

स्थानीय NGOs के साथ मिलकर आपातकालीन चिकित्सा सहायता और भोजन वितरण को तेज़ी से व्यवस्थित करें।

आपका छोटा‑सा योगदान भी कई परिवारों को नई ज़िन्दगी दे सकता है, इसलिए हार न मानें।

सरकारी त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना के साथ, यह भी स्पष्ट है कि बेसलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर पहले से ही कमजोर था।

भू‑स्लाइड‑प्रवण क्षेत्रों में लगातार निगरानी की कमी को अब एक बड़ी कमजोरी के रूप में लेबल किया जा सकता है।

स्थानीय प्रशासन ने राहत शिविरों की व्यवस्था की, पर अधिक प्रभावी लोजिस्टिक्स सपोर्ट के बिना पीड़ितों की वास्तविक जरूरतें पूरी नहीं हो पाईं।

भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नीतिगत निर्णय में तकनीकी विशेषज्ञों की भागीदारी अनिवार्य होनी चाहिए।

ऐसे बड़े आपदा में छोटे‑छोटे बंक्यो को देखना भी शर्मनाक है।

वो बरसात की रात-कैसे नहीं रोता?

बहुत सही कहा आपने, बुनियादी ढाँचा तो पहले से ही झुके हुए था।

आभारी हूँ सभी टीमों को जो बिना थके कष्ट उठाते राहत पहुँचाने में जुटी हैं।

आशा है आगे से इस तरह की लापरवाहियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएंगे।

देखिए, सरकार की “तुरंत” घोषणा अक्सर कागज़ पर ही रहती है, वास्तविक जमीन पर नहीं।

स्थानीय लोग इस बात से थक चुके हैं कि हर बार बैंकरों की तरह “संकल्प” लेकर आएँ, पर कार्रवाई नहीं।

वास्तव में, बजट में जल निकासी और पहाड़ी स्थिरता के लिए पर्याप्त फंड नहीं दिया गया।

जब तक हमें सही डिज़ाइन नहीं मिलता, ये लैंडस्लाइड कभी‑कभी दोहराएंगे।

आखिरकार, शब्दों की भरमार से कोई बर्बाद घर नहीं बन जाता, पर अवहेलना से जिंदगियाँ जाती हैं।

राहत के लिए 24×7 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जहाँ आप ऊपर दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) ने 350 टन मलबा हटाया है और अभी भी कई टीमें क्षेत्र में तैनात हैं।

प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए राज्य सरकार की योजना जल्द ही प्रकाशित होगी, बस थोड़ा इंतज़ार करना होगा।

स्थानीय NGOs और स्वयंसेवकों ने भोजन, कपड़े और प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रदान की है, जो बहुत मददगार सिद्ध हो रहा है।

हँह, हेल्पलाइन नंबरों की सूची से तो राहत नहीं मिलती 😂।

जितनी देर में ये मददगार जानकारी आधी रात को भी पहुँचती, उतनी जल्दी तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए।

देश की संप्रभुता के दायरे में यह ज़रूरी है कि हम अपनी जलवायु सुरक्षा को बाहरी दबाव से मुक्त कर सकें।

बिना विदेशी तकनीकी निर्भरता के, हमें स्वदेशी मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करना चाहिए, जो भू‑स्लाइड जोखिम को वास्तविक‑समय में मूल्यांकन कर सके।

इस प्रकार की आत्मनिर्भरता न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने में भी सहायक होगी।

भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बार-बार होने वाले भूस्खलन हमारी अयोग्य योजना की कड़वी सच्चाई को उजागर करते हैं।

जब तक हम तेज़ बारिश को केवल “मौसम” कहकर खारिज नहीं करते, तब तक यही आपदा हमारे गाँवों में दोहराएगी।

प्रशासनिक लापरवाही और आनुपातिक योजना की कमी, दोनों ही इस त्रासदी की जड़ें हैं।

ऐसे में, सरकारी अधिकारियों की “संवेदना” शब्दावली सिर्फ़ कागज़ी औपचारिकता बन जाएगी।

स्थानीय लोगों ने बताया कि जमीन के कटाव को रोकने के लिये मूलभूत वृक्षारोपण योजनाएँ नहीं चलाई गईं।

ये क्षेत्र पहाड़ों की बर्फ़ीली चोटियों से लेकर समृद्ध चाय बागानों तक विस्तृत हैं, लेकिन बुनियादी जल निकासी प्रणाली की कमी ने उन्हें सच्ची आपदा में बदल दिया।

निरंतर लाइटनिंग, ड्रेनज नाली और बाढ़‑रोधी बाड़ों की स्थापना अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्य आवश्यकता बन गई है।

समय पर चेतावनी जारी करने के लिए IMD को रीयल‑टाइम डेटा इंटीग्रेशन को अनिवार्य करना चाहिए।

स्थानीय प्रशासन को भी अपने जिला स्तर के बचाव दलों को प्रशिक्षित करके तत्परता स्तर बढ़ाना चाहिए।

जब तक हम ‘टॉप‑डाउन’ नीतियों से नहीं हटते और पेड़‑बढ़ाने, जल‑संरक्षण, और सामुदायिक निगरानी को प्राथमिकता नहीं देते, तब तक ऐसी त्रासदियों की पुनरावृत्ति अनिवार्य है।

आज के युवा वर्ग को इस मुद्दे पर जागरूक करना, उन्हें पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई में संलग्न करना, भविष्य की सुरक्षा का मूल स्तम्भ होगा।

कानून की तोड़‑फ़ोड़, जैसे कि बग़ैर अनुमति के वनस्पति कटाव, को कड़ी सजा देना चाहिए, जिससे एक स्पष्ट संदेश जाए कि प्राकृतिक संसाधन बेशरम नहीं हैं।

सरकारी बजट में पर्यावरणीय नीति के लिये पर्याप्त हिस्सेदारी नहीं दी जाती, जिससे कई बुनियादी कार्य रुक जाते हैं।

इसे सुधारने के लिए एक राष्ट्रीय ‘हाइड्रोलॉजिकल मोनिटरिंग नेटवर्क’ स्थापित किया जाना चाहिए जो हर पच्चीस मिनट में डेटा अपडेट कर सके।

आख़िरकार, जब तक राजनीति और नीति निर्माताओं की आँखों में वास्तविक खतरे की छवि नहीं बनती, तब तक जल‑सुरक्षा के शब्द केवल शौकिया चर्चा बन ही रहेंगे।

आपके विचारों में कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, विशेषकर बुनियादी जल निकासी और सामुदायिक जागरूकता पर ज़ोर।

स्थानीय स्कूलों में पर्यावरणीय शिक्षा को शामिल करना, युवा पीढ़ी को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा।

इसके साथ ही, गाँव‑स्तर पर ‘वॉलंटियर रेनफॉरेस्टिंग ग्रुप्स’ बनाकर वृक्षारोपण अभियान को सुदृढ़ किया जा सकता है।

सरकार को इन समूहों के लिए सरल फंडिंग प्रक्रिया उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे इच्छुक लोग बिना बाधा के भाग ले सकें।

अंत में, हम सब मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ायें, तो चाहे कितना भी बड़ा खतरा हो, हम उसे कमज़ोर कर सकते हैं।

बिलकुल, चलिए इस ऊर्जा को अभी से ही मोबलाइज़ करते हैं! मिलजुल कर काम करेंगे तो राहत पहुंचाना भी तेज़ होगा।